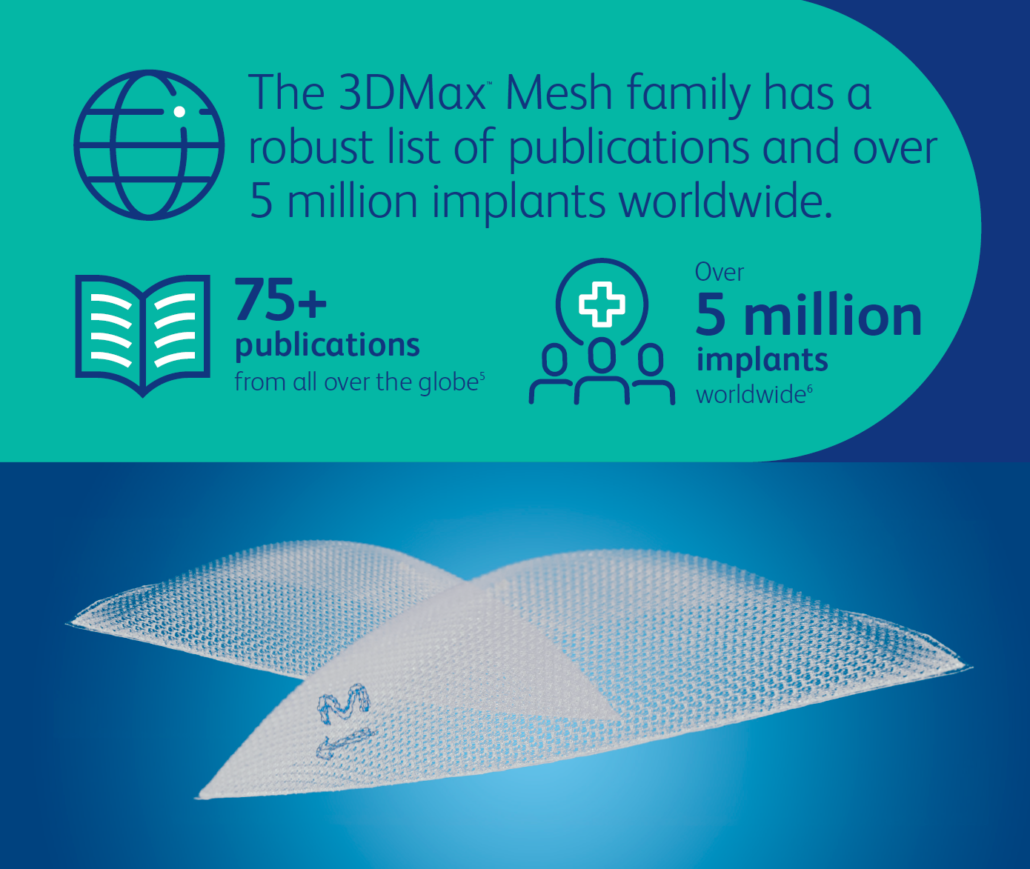

3D立體疝氣網膜:全球超過500萬例植入的臨床實證

疝氣別輕忽 及早治療避免併發症

疝氣(俗稱脫腸)是腹腔器官因腹壁薄弱突出到體表,常見於鼠蹊部、肚臍周圍或手術疤痕處,會形成明顯腫塊。初期多半沒有明顯疼痛,容易被忽略,但若未及時治療,可能引發嚴重併發症。

疝氣不會自行痊癒,男性發生率約為女性的十倍。高風險因素包含年齡老化、肥胖、便秘與抽菸等,皆可能導致腹壓上升、增加發生風險。台北慈濟醫院泌尿科蔡曜州主任表示,現今手術都能有效治療疝氣,及早發現、選擇合適療法加上良好生活習慣,是預防復發的關鍵。

手術為根本治療 微創復原更快速

目前治療疝氣最有效的方法仍為手術,根據患者條件與疝氣類型,可選擇「傳統開放式手術」或「微創腹腔鏡手術」。

傳統手術在鼠蹊部開約 5 至 6 公分傷口,手術安全性高,但恢復期約需1至2個月。微創手術則僅在腹部開三個約1公分小洞,透過鏡頭修補,術後疼痛感低、傷口小、復原快,通常1至2週即可恢復日常活動。

蔡曜州主任指出,對於復發性疝氣患者,醫療團隊更傾向採用微創方式,因其復發率較低、組織損傷也較少。

材質各有優缺 選擇須依個人狀況評估

目前常用的疝氣修補網膜材質包括聚丙烯(PP)與聚酯纖維(PET)。聚丙烯為單股編織、具疏水性,不易感染且發炎反應較低。雖然與組織貼合速度較慢,但最終貼合度高,能形成穩定且具彈性的結締組織,是目前廣泛使用的選擇之一。聚酯纖維則為多股編織、親水性佳,與組織貼合速度快,但一旦發生感染,較難痊癒,因此需依患者條件審慎選擇。

圖: 聚丙烯(PP)與聚酯纖維(PET)網膜之比較。

MRSA:Methicillin-resistant Staphylococcus aureus,中文為耐甲氧西林金黃色葡萄球菌又被稱為「超級細菌」,是對多種抗生素具抗藥性的菌株。

3D 立體網膜設計 提升手術精準度與患者舒適度

隨著醫療技術進步,3D 立體網膜已成為疝氣修補的重要選擇。相較於傳統平面網膜,3D 立體網膜專為人體立體構造設計,能更緊密貼合腹壁,降低移位風險,並有助減少術後疼痛與慢性不適。

全球超過 500 萬例臨床應用證實,此類產品採用單絲聚丙烯(PP)材質,使用患者在術後需要的止痛藥物明顯較少,不僅改善了病人滿意度,也加快了恢復過程。可應用在各種微創腹腔鏡手術中。

根據大規模臨床研究顯示,使用 3D 立體網膜的復發率極低,且患者術後很少出現長期疼痛問題。蔡曜州主任表示,3D 立體網膜真正幫助的是簡化手術過程,讓手術更可預測、更安全,同時改善病人的手術體驗。

3D 立體網膜介紹:https://tw.psee.ly/7xjt8f

備註:

衛署醫器輸字第 022205 號

“巴德”立體輕質型修補網 / “Bard”3DMAX Light Mesh

衛署醫器輸字第 009255 號

巴德極致立體修補網 / Bard 3DMax Mesh

術後照護與預防同樣重要

術後照護是預防疝氣復發的關鍵,術後應避免提重物與劇烈運動,注意飲食與排便順暢,防止腹壓升高,平日加強核心肌肉、控制體重、戒菸、改善生活型態,都有助於降低疝氣的發生與復發風險。

早期發現與積極治療 守護健康不容忽視

「很多病人覺得疝氣不是什麼大事,但我常說,別讓小毛病變成大問題。」蔡曜州主任提醒,只要早期發現、妥善治療,疝氣並不可怕。隨著醫療科技進步,現今的手術方式不僅安全、傷口小、復原快,也能有效防止復發。若有可疑症狀,建議儘早諮詢專業醫師,讓身體回到健康穩定的狀態。

佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院泌尿科蔡曜州主任(第九屆理事長)